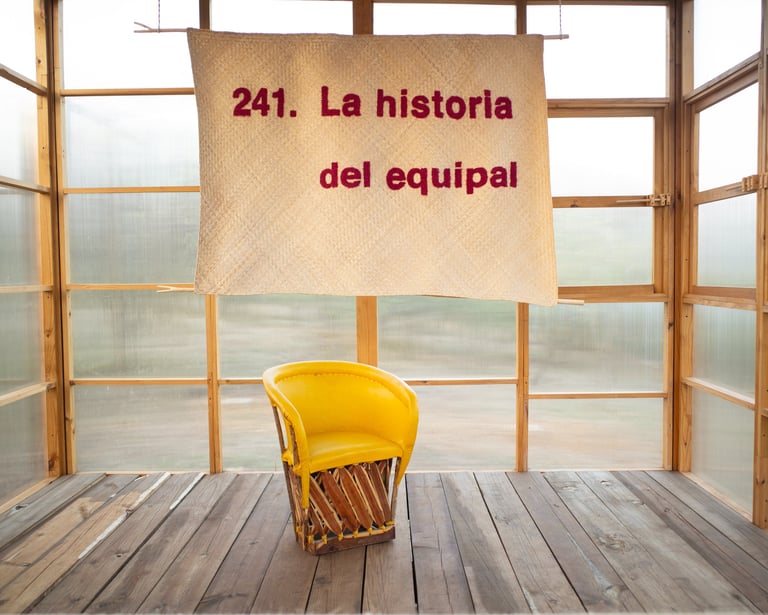

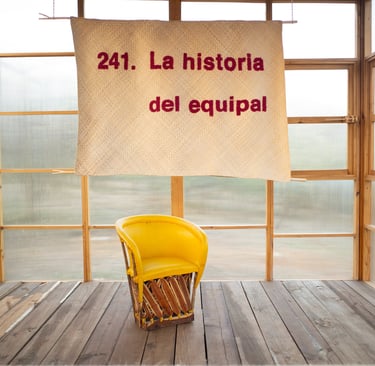

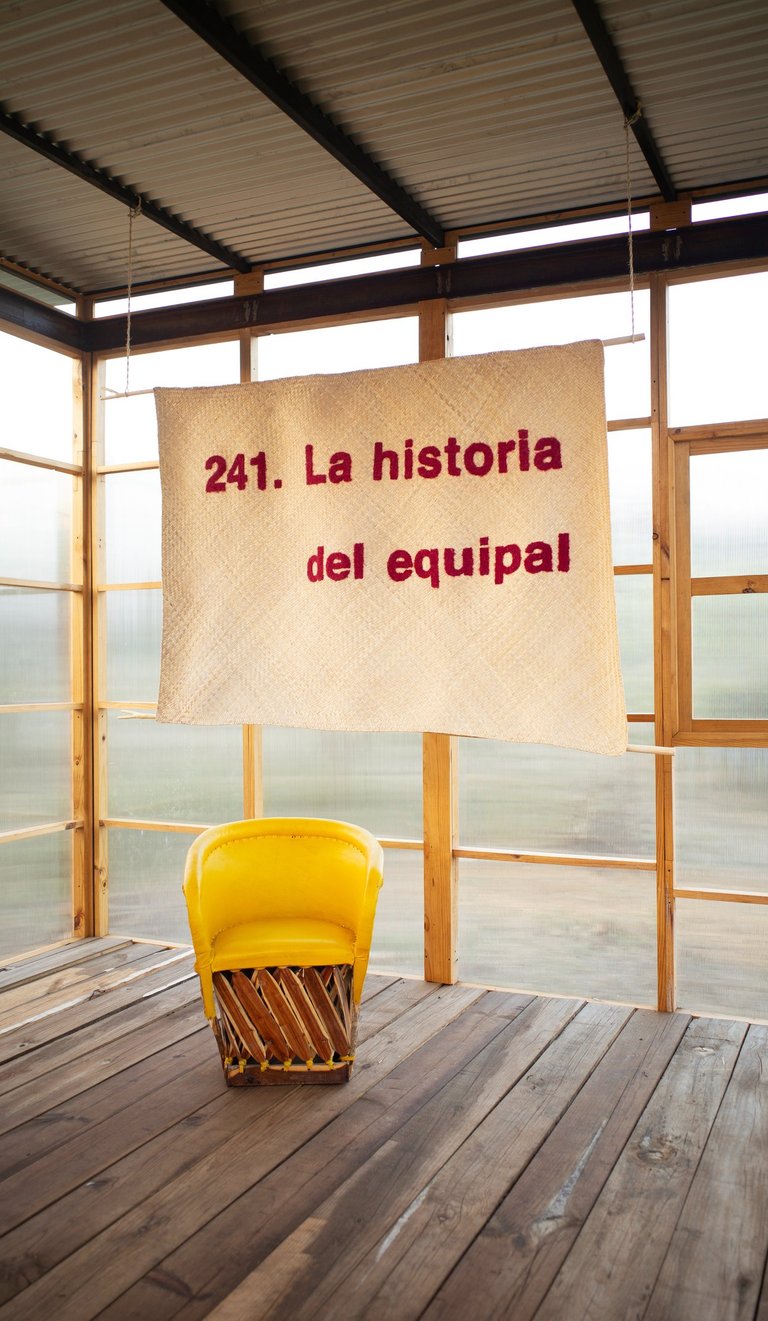

241. La historia del equipal

241. La historia del equipal

Artistas participantes: Ramón Jiménez Cárdenas

24/07/2024 - 18/08/2024

241. La historia del equipal, 2022

130 x 185

Petate intervenido con hilo de plumas

Pieza comisariada por Onomatopee Projects para su exposición:

RE-DESIGN-ER: Diseño en Conversación

Curada por Cecilia Casabona

Esta exposición se inspiró en el libro “Designedly ways of knowledge: a working inventory of things a designer should know”, escrito por Danah Abdulla y publicado en 2022 por Onomatopee. El libro incluye un compendio de “cosas” (expertise, marcos teóricos, hechos históricos y figuras relevantes) que busca informar la práctica del diseñador contemporáneo.

Esta escultura contiene dos objetos: la referencia al equipal y el objeto sobre el que está escrita la frase: el petate.

El equipal (icpalli) podría considerarse la primera silla con ergonomía modernista fabricada en América; un objeto exclusivamente para sentarse que data del siglo XVI. El petate, por otro lado, es un objeto artesanal, y sus primeros vestigios datan del año 200.

La producción de equipales está estrechamente ligada a la llegada de Europa a América. Sin embargo, antes del equipal, el petate era lo más parecido a una silla: una alfombra o tapete para el día a día. En un petate se sentaba, comía, dormía, se reunía, hacía el amor, daba a luz y moría. "Ya se petateó" equivale a "fallecieron", recostarse en el petate por última vez. Sin embargo, los europeos exigían una estricta separación entre sus cuerpos y la tierra, lo que dio origen a la producción de equipales y otros objetos para sentarse. En América, esto se convertiría en la primera metáfora visual y representación viviente de la jerarquía entre el hombre y la tierra.

En América, esto podría considerarse la primera ruptura entre el ser humano y la naturaleza; la primera metáfora visual y representación viviente de la jerarquía entre el hombre y la tierra.

Para escribir en este petate, se desplumaban patos, una técnica textil con hilo y aguja llamada plumón. La técnica consiste en torcer un hilo mientras se envuelven las plumas del pecho de un pato y, previamente, se tiñen las plumas con cochinilla para lograr el tono rojo. Este laborioso método es anterior a la llegada de los españoles a América. Sin embargo, los gobernantes españoles exigieron usar una nueva prenda que incorporara esta técnica a diario, transformando el paisaje de esta artesanía prehispánica. Esto provocó la explotación y modernización de la técnica, lo que condujo a su abandono. Desde el siglo XVII la técnica se perdió y fue recuperada recién en el año 2000 como resultado de colaboraciones entre museos y artesanos como Román Gutiérrez Ruiz y Rosario Sosa Bautista (taller familiar) quienes se dedicaron respectivamente a la aplicación y teñido del hilo plumón en el petate.